Biographie Cecile Leblanc

Îles-de-la-Madeleine

par

Alain Fontaine

L’archipel des Îles-de-la-Madeleine est situé dans le golfe Saint-Laurent à environ 290 km de Gaspé. Il se compose d’une douzaine d’îles, dont sept sont habitées, et de quelques îlots et récifs qui sont une chaîne de rochers. Jacques Cartier atteignit les Îles-de-la-Madeleine, lorsqu’elles étaient désertes, le 25 juin 1534. Il passa plusieurs jours à les explorer et en fit une description enthousiaste au roi de France. Il nomma l’île Brion en l’honneur de Philippe Chabot, le sieur de Brion et le grand amiral en France. Le nom de l’archipel que Champlain avait nommé était Îles Ramées à cause de l’abondance des ramures. Mais le nom qu’il porte aujourd’hui est celui de Madeleine Fontaine, épouse de François Doublet, premier seigneur des îles. Les habitants de ces îles, en grande partie d’origine acadienne et un peu irlandaise et écossaise, ont été chassé par les Anglais d'Acadie de 1755 à 1763 et ils sont allés rester dans ces îles de 1761 à 1793. Depuis ce temps, il y a eu des échouries, des pirates, des bandits et des voleurs. Les Madelinots ont construit des maisons, des bateaux, des meubles, des outils, etc. C’est pourquoi la forêt est petite et presque déserte. Aujourd’hui, on compte 15 000 habitants dont un millier de descendance écossaise parle anglais.

La longueur de ces îles est d’environ une centaine de kilomètres. Le climat est maritime. En été, c’est un peu plus froid, à cause des vents, que dans le reste du Québec, mais c’est plus chaud en hiver à cause des courants d’air chaud. Du début de juin à la fin d’août, les températures varient de 10° à 30° Celsius et favorisent les longs séjours sur les immenses plages de sable fin. Depuis 1970, beaucoup de touristes vont voir ces magnifiques îles. Ses falaises, ses plages, ses collines et ses formes géologiques ravissent l’œil attentif. C’est curieux de voir ces formes comme des piliers, tours, festons, encorbellements, entonnoirs, dents de scie, gouffres, marmites, etc. Ses falaises déchiquetées sont taillées dans du grès rouge, mais la mer s’est aussi attaquée en certains endroits au grès de teinte grise, au gypse et aux rochers. Partout ailleurs, ce sont des dunes de sable à perte de vue. Il y a beaucoup de collines et de grands champs de fraises. Lorsque le temps des fraises est fini chez nous, pour eux c’est le début de la cueillette. Il y a très peu d’arbres, surtout des conifères comme le sapin et un peu de feuillus comme le bouleau. Les Madelinots commencent à planter quelques arbres, surtout le sapin, pour s’abriter.

La mer cisèle sans cesse les caps, sculpte des rochers en leur donnant les formes les plus variées. Beaucoup de monuments extraordinaires sont sculptés par la mer dans le grès rouge. Les Îles-de-la-Madeleine sont renommées pour la splendeur de ses sites. À Gros-Cap, près du terrain de camping provincial, la mer grossit par le vent d’automne, sculpte, taille et creuse les falaises de l’archipel. C’est merveilleux de voir ces rochers percés et ces grottes souterraines creusées par les vagues. Beaucoup de géologues vont à cet endroit pour étudier ces magnifiques sculptures naturelles. Près du village de Dune-du-Sud, il y a de belles grottes sculptées dans du grès rouge. On peut facilement gratter ce grès qui est comme du sable compact. C’est tellement beau que le gouvernement du Québec a créé un terrain de pique-nique pour les touristes. Et le sable est tellement fin et cristallin qu’on pourrait le transporter pour en faire du verre. La plage est belle grâce aux falaises qui sont étendues pour former cette plage. Pour les collectionneurs de coquillages de toutes sortes, il y a la plage de la Martinique. Et pour ceux qui aiment se baigner, il y a la plage à Fatima, près du terrain de camping. Beaucoup de visiteurs qui reviennent des îles disent que leurs plages sont les plus belles d’Amérique. Les plages sont si vastes que beaucoup y plantent leurs tentes. Pour les frileux, il y a les havres et les baies où ils y trouveront une eau fort accueillante. Tandis que pour les peintres, il faut beaucoup de rouge pour peindre les falaises des îles. La splendeur des couchers de soleil et des clairs de lune sur la mer sont autant d’attraits irrésistibles pour les voyageurs. Dans les collines, à L’Étang-du-Nord, il y a à un endroit des rochers de teintes blanches; c’est du gypse. Dans les rochers, on trouve des endroits permettant de s’isoler.

Les pêcheurs des îles mettent leurs bateaux à la disposition des touristes. Dans les excursions de pêche côtière ou en haute mer, on pêche surtout le maquereau; poisson magnifique aussi nerveux que la truite. Sur le bord des dunes, il y a la pêche aux coques, aux moules et aux palourdes. On les fait cuire sur place et on les déguste avec du pain de ménage. Aux îles, on trouve plus d’une cinquantaine d’oiseaux aquatiques; c’est un véritable sanctuaire d’oiseaux aquatiques. Les Madelinots vivent surtout de la pêche et un peu d’agriculture. La chasse aux loups-marins ou phoques reste une importante source de revenus et se pratique en mars et avril. Dans les nombreux ports de pêche, on trouve des usines de mise en conserve ou de congélation du poisson et quantité de fumoirs à hareng. Des viviers gardent le homard vivant pour expédition aux grands restaurants du continent. Le homard des îles est le plus succulent d’Amérique. Dans l’archipel, la saison du homard est du 10 mai à la mi-juillet. Chaque année, avec l’arrivée de mars, c’est l’euphorie aux Îles de la Madeleine : la mouvée de loups-marins ou phoques du Groenland approche et les Madelinots se préparent pour cette chasse. On se fabrique des «grappins», sorte de crampon que l’on attache sous les bottes pour ne pas glisser sur les glaces. On aiguise les couteaux, on prépare les bâtons noueux, les perches, les canots à glace et, avec quelques compagnons, on forme une «escouade». Puis, on attend que les phoques se rapprochent suffisamment pour que l’on puisse les chasser à pieds, en jouant à la mitaine (jeu de cartes des îles) pour passer le temps et en se régalant du foie, du «petit maigre» (ragoût de nageoires de phoque) et des «croquesignoles» (beignes frits dans la graisse de loup-marin) dont on ne manquera pas de forcer pour manger si la chasse est bonne. Depuis le jour où les avions repèrent la mouvée, on découvre un troupeau de phoques compact d’environ 42 kilomètres de long sur 10 kilomètres de large, évalué à près de 200 000 têtes. Mais au mois de mars 1973, elle leur a passé sous le nez à cause des vents défavorables. La saison de loups-marins aux îles est en même temps que les sucres au sud du Québec. La banquise a quelque chose de merveilleux! C’est un paysage d’une blancheur totale, teinté parfois de reflets bleus, marqué de cratères et de collines, garni ici et là de gigantesque empilades de blocs de glace. Sculptures naturelles qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, prismes d’une limpidité vert tendre et lumineuse. On rencontre la première famille de loups-marins à proximité d’un trou dans la glace. Les adultes plongent dès qu’ils sentent la présence de l’homme en abandonnant leur petit blanchon qui crie à fendre l’âme et se blottit contre la glace, n’esquissant pas le moindre geste pour échapper à son sort. Heureusement pour lui, la chasse aux blanchons est interdite depuis 1987. Pour le phoque adulte, un coup de bâton sur le crâne et il est mort. Du pied, le chasseur le retourne sur le ventre et sort de son fourreau le petit couteau à lame courbe et tranchante qui sert à dépouiller l’animal de sa fourrure. Au début des années 1970, le chasseur de phoques est terriblement exploité par l’industrie pour laquelle il travaille. Il vend alors ses peaux à un négociant qui les envoie à une usine de dégraissage. Après l’usine de dégraissage, les peaux sont vendues à l’encan, à la vente publique à l’enchère, par la Compagnie de la Baie d’Hudson à Montréal où les magnats de la fourrure les enlèvent alors pour 35 à 40 dollars l’unité selon leur grandeur, puis elles sont envoyées en Norvège pour le tannage d’où elles sont expédiées vers des manufactures de manteaux ou de menus articles (mocassins, bottes, sacs, etc.) un peu partout dans le monde. Lorsqu’elles reviennent au Canada sous la forme de produits finis, elles valent alors près de deux dollars le pouce carré. La chasse côtière, c’est bon une fois tous les cinq ou six ans, lorsque la mouvée vient vraiment s’échouer sur les plages. Sans ça, il faut marcher quinze ou vingt kilomètres pour atteindre les loups-marins. Au début des années 1960, il existait une usine de dégraissage et de préparation des peaux pour le tannage à Grande-Entrée, et on envisageait d’établir une tannerie; ce qui aurait donné de l’emploi. À cause de la mauvaise publicité et des pressions, l’usine de dégraissage a dû fermer ses portes.

En été 1972, 325 employés de la poissonnerie Gorton’s Pew se sont mis en grève. L’arrêt de travail a duré plus de sept semaines et a attiré les journalistes du continent. Pendant ce temps, une grosse compagnie dépensait 100 000 dollars en forage pour trouver du sel et on a découvert d’impressionnants dépôts. Il était aussi question d’utiliser les cavernes ainsi creusées pour entreposer du pétrole brut apporté par pétroliers géants et destiné à la Nouvelle-Angleterre et à la vallée du Saint-Laurent. Les Îles-de-la-Madeleine offrent une zone géologiquement favorable pour un risque de pétrole et de gaz naturel.

La disposition des maisons ne suit pas le long des routes, la façade est placée soit vers la mer ou à l’abri du vent. Les maisons ainsi disposées formaient un moyen de communication lorsque le téléphone n’y était pas. Jusqu’en juillet 1972, c’est à Cap-aux-Meules que se trouvait la seule «épicerie à bière» de tout l’archipel. Les gens de Grande-Entrée ou de Grosse-Île devaient faire 190 kilomètres pour aller chercher de la bière et revenir à la maison. Tout est loin mais chacun a son auto. Les gens sont si honnêtes qu’il y en a même qui n’ont jamais fermé à clé leur automobile et leur maison. Aujourd’hui, ils se méfient un peu à cause de la venue des étrangers qu’ils ne connaissent même pas. Le plus gros «centre» est Cap-aux-Meules où il y a près de 3 500 personnes; des rues, de gros magasins, un centre commercial et le plus gros port de pêche aux îles. En plein juillet et sans réservation, pour aller aux îles, on peut attendre quelquefois deux ou trois jours avant d’embarquer sur le navire à Souris à l’Île-du-Prince-Édouard. Avant d’embarquer, bouchez-vous le nez à cause d’une usine à engrais de poisson.

Depuis la déportation des Acadiens, les Madelinots étaient laissés sans protection. Ils se faisaient voler leurs récoltes, leurs bêtes et même leurs femmes par les pêcheurs américains. Traditionnellement isolés, les Madelinots souffrent encore aujourd’hui de leur éloignement. Il n’y a pas de station de radio aux îles. Jusqu’aux années 1970, on se contentait de capter, mal la plupart du temps, New Carlisle en Gaspésie pour avoir les nouvelles et la météo du continent. Il n’y a aucune station de télévision, mais Radio-Canada leur envoie des images depuis les années 1960. Aujourd’hui, ils ont naturellement des coupoles pour recevoir des chaînes par satellite.

Le plus haut sommet des îles à plus de 165 mètres, à la butte du Vent à La Vernière, contient des tours et on découvre à cet endroit l’archipel entier. Les églises ont des thèmes marins comme des filets de pêche au plafond, etc. Il y a à Havre-Aubert le musée des îles dont le thème «L’Homme et la mer» raconte l’évolution de la pêche et de la navigation aux îles. À L’Étang-du-Nord, l’aquarium des îles est un véritable restaurant moderne où il y a de nombreuses espèces de poissons des îles, des coquillages collés sur le mur, des filets, etc. En entrant, on aperçoit des ossements de baleine. À Grande-Entrée, il y a l’usine de transformation du homard.

Comme sport, il y a le golf et le tennis. En hiver, la baie des Plaisances gèle et c’est aussi le temps de la motoneige. Les Madelinots ont de beaux bureaux de poste municipal. Au début des années 1970, il y avait quatre terrains de camping, au moins trois motels, quatre hôtels et une maisonnette. Il existe quatre phares, au moins un terrain de pique-nique provincial et un ciné-parc depuis juillet 1973. Il y a de beaux magasins d’artisanat et de souvenir. Pour ceux qui ne prennent pas le bateau, il y a un aérodrome. Encore dans les années 1970, il n’y avait aucun feu de circulation.

Les Îles-de-la-Madeleine sont le paradis estival des touristes qui aiment la tranquillité de la plage et de la mer.

Travail d’histoire de secondaire II en février 1974 et mis à jour en 2009.

Les huit photos suivantes ont été prises aux Îles-de-la-Madeleine vers la mi-juillet 1973.

Le port de pêche de L'Étang-du-Nord

Le rocher de gypse à L'Étang-du-Nord que les Madelinots appellent «plâtre».

Les personnes sur le rocher sont Ghyslain Fontaine, Alain Fontaine et Solange Plamondon.

Le paysage vu de Gros-Cap

Petite falaise à Gros-Cap

Conifères morts à Gros-Cap

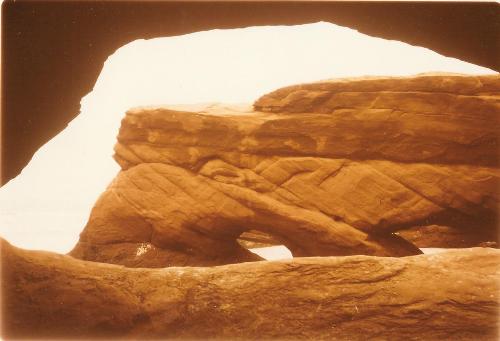

Un rocher percé de grès rouge à Dune-du-Sud

Île-aux-Goélands

Épaves près de l'Île-aux-Goélands

|